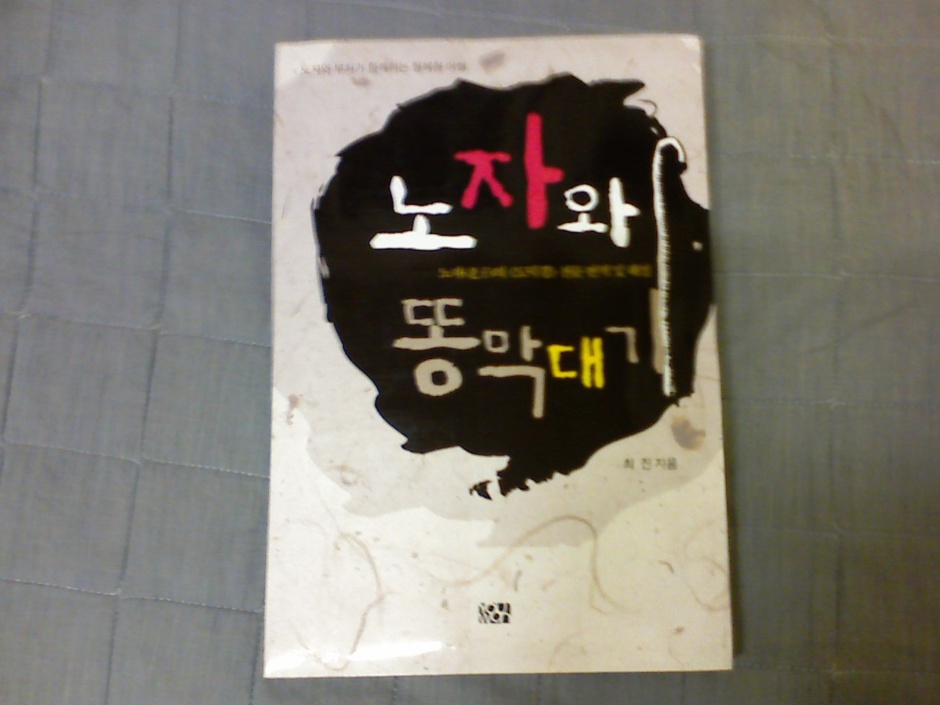

노자(老子)와 똥막대기

-<도덕경> 전문 번역과 해설

번역ㆍ해설자 약력

<도덕경>을 우리 말로 옮기고 해설한 slowdream은 대학에서 영문학을 전공하고 전문번역가로 활동했습니다. 30대 중반부터 주역(周易)과 명리학(命理學) 등 동양철학과 한의학, 불교에 입문하여 인간과 자연, 삶을 아우르는 이치에 대해 줄곧 탐구중입니다.

<이중인 Standoff> <아마야 아키르 The Scorpion Illusion> <절망과 사랑 Before and After> 등 영문소설 30여 권과, 서양의 역학 전문서인 <나의 별 나의 운명 Life Sign> <주역으로 풀어보는 비즈니스 난제 How Could Confucius Ask for Raise?> 등을 우리 글로 옮긴 바 있습니다. E-mail 주소는 slowdream@hanmail.net

머릿글

삶이 무엇인지 묻는다면, 노자는 한마디로 이렇게 대답해 줄 듯싶다.‘길[道]에서 길[道]을 묻다[道].’

<도덕경>의 저자로 알려진 노자에 대해서는 사마천(司馬遷)이 지은 <사기(史記)>에 대략적인 소개가 있으나 실존 인물인지는 의심스럽다. <사기>에 따르면, 노자는 초(楚)나라 사람으로 이름은 이이(李耳), 시호는 담(耼)이다. 춘추시대 말기 주(周)나라의 도서관장으로 지내다 은퇴하고 서쪽으로 가다가 함곡관(函谷關)에 이르렀다. 관을 지키던 관리 윤희(尹喜)의 요청으로 그 자리에서 道에 관한 글 5천 자를 써주었다. 그리고는 종적이 묘연하다. 노자가 실존인물인지 여부는 그리 중요하지 않다고 생각한다. 또한 <도덕경>이 여러 무명의 저자들에 의해서 오랜 기간 첨삭되어 전해진 공동창작물이라 해도 그 의미는 결코 퇴색하지 않을 것이라 여긴다. 지극히 당연한 말이지만, 초점은 道에 맞춰져야 하는 것이다. 노자의 사상을 고스란히 이어받은 사람이라면 그가 바로 또 하나의 노자인 것이다.

<도덕경>에 펼쳐진 형이상학적인 궤적은 무척 난해하여, 수월하게 접근할 수 있는 대상은 아니다. 그런 까닭에 <도덕경>에 관한 주석서만 해도 무려 1천여 권이 넘으며, 영어 번역서 또한 상당한 양에 이른다고 한다. 시공을 뛰어넘어서 전세계적인 사상사와 문화사에 <도덕경>만큼 영향을 크게 끼친 책도 드물 것이다. 우리나라도 그 영향에서 예외는 아니라서, 다양한 시각에서 조명한 <도덕경> 번역과 해설서가 나와 있다. 한문의 특성상 번역이 다양할 수밖에 없고, 또 그런 만큼 읽어나가는 묘미가 있다. 해설은 해설자의 세계관이 어떠한가에 따라서 그 내용이 천차만별인데, 이 또한 다양한 세계관을 엿볼 수 있는 기회라고 하겠다. 필자는 불교, 그중에서도 선불교(禪佛敎)의 틀로써 <도덕경>에 접근해 보았다. 필자가 불자라는 이유에서가 아니라, 노자의 道와 佛家의 道가 일치하는 까닭에서이다. 그런 즉, 종교적 거부감을 갖지 않아도 될 터이다. 노자, 그리고 그의 제자인 장자(莊子)를 필두로 하는 도가(道家) 사상은 선불교와 만남으로써 정점에 이른다. 노자를 젖혀놓고서 선불교를 얘기하기 어렵듯, 선불교 없이 노자를 이해하기란 결코 쉽지 않다. 서로 영향을 주고 받았지만, 노자가 불교에 흡수되었다고 얘기해도 과언은 아니다. 그 알맹이는 같되, 외연은 불교가 훨씬 넓다고 하겠다.

<도덕경>의 내용을 압축시킨다면, 道의 존재론적 성격과 德의 실천적 함의에 대한 말씀이라 할 수 있다. <도덕경> 독해는 철저히 이러한 관점에 머물러야 한다. 그 밖의 문제는 부수적이다. 한문 원문의 자구(字句) 하나하나에 집요하게 매달리거나, 상징과 비유 자체에 획일적인 의미를 부여해서는 안 될 터이다. 이러한 독법은 나무만 보고 숲은 보지 못하는 근시안적 결과를 낳는다. 흔히 쓰는 말이지만, 달을 가리키는데 손가락만 뚫어져라 노려봐서는 안 될 일이다.

道可道非常道 말할 수 있는 道는 불변의 道가 아니며

名可名非常名 이름 붙일 수 있는 이름은 불변의 이름이 아니다

無名天地之始 이름 없음은 천지의 비롯함이며

有名萬物之母 이름 있음은 만물의 어머니이다

<도덕경>의 첫머리이다. 이는 禪家에서 수행의 한 방편으로 삼는 간화선(看話禪)의 화두(話頭)에 다름 아니다. 또는 깨달음을 증득한 선사들이 그 경계를 드러낸 오도송(悟道頌)이기도 하다. 이 화두이자 게송에 道의 모든 것이 녹아 들어 있다.

중국 선종의 큰 봉우리인 운문(雲門) 선사에게 어느 날 제자가 묻는다.

“부처가 무엇인지요?”

그때 화장실 벽에 기대 놓은 똥막대기가 운문 선사의 눈에 문득 들어온다. 선사는 무심히 대답한다.

“마른 똥막대기라네.”

이것이 그 유명한 똥막대기[乾屎橛] 화두이다. 노자의 道와 禪家의 道는 바로 여기에서 서로 교차한다. 선가의 화법은 참으로 생뚱맞고 낯설다. 어디에서부터 실마리를 잡아나가야 할지 난감해진다. 반면, 노자는 한결 부드럽고 친절하다. 그러나 선가는 ‘말 없음에서 말 없는 곳’으로 이르고, 노자는 ‘말 있음에서 말 없는 곳’으로 이르는 차이일 따름이다. <주역(周易)>에서도 “同歸而殊塗 一致而百慮(돌아가는 곳은 같아도 길은 다르며, 이르는 곳은 하나이나 생각은 백 가지로다)” 라 하지 않았던가.

첫머리인 깨달음의 게송으로 시작하여 <도덕경>의 마지막 장을 덮을 때 ‘똥막대기’화두가 확연하게 다가온다면, 2천 5백여년 전에 인간과 자연, 그들을 둘러싼 삶을 아끼고 사랑한 성인의 노고를 조금이나마 덜어주는 것 아니겠는가.

이제, 노자와 부처가 동행하는 행복한 여행에 첫걸음을 내딛는 분들께 격려와 축하의 메시지를 건넨다. <금강경(金剛經)>의 한 구절로 이 또한 道 그 자체이자 실천인 노자의 무위(無爲)가 응결되어 있다.

應無所住而生其心 마땅히 머무는 바 없이 그 마음이 펼쳐지나니

이 책이 나오기까지 두 분에게 큰 빚을 졌다. 일면식도 없지만, 두 분의 저서를 통해서 얻은 바가 큰 까닭에서이다. 이정우(李正雨) 선생과 기세춘(奇世春) 선생이 바로 그 두 분이다. 이정우 선생은 필자의 머릿속을 현란하게 떠돌던 서양철학의 편린들을 일목요연하게 정리할 수 있게끔 도움을 주셨고, 또한 기세춘 선생의 저서를 통해서 방대한 동양철학의 체계를 나름대로 소화할 수 있게 되었다. 두 분께 진심으로 감사를 드린다. 그리고 사랑하는 가족에게 감사를 드린다. 불교와 연이 닿게끔 다리를 놓아주신 어머니께는 늘 죄송한 마음 그지 없었으나, 이 책으로 그 은혜에 작게나마 보답이 될 듯싶어 마음이 가벼워진다. 머나먼 낯선 땅에서 물리학자로서의 길을 끝내 펼치지 못하고 삶을 접어버린 사랑하는 아우 영신에게 이 책을 바친다. 다음 생에는 좀더 좋은 환경에서 꿈을 이루리라 믿어 의심치 않는다.

끝으로, <도덕경>에는 여러 판본이 있는데 필자는 3세기 무렵 위나라의 왕필(王弼)본을 원문으로 삼았으며, 각 장의 제목은 필자가 나름대로 지은 것임을 밝혀둔다.

<제 1장. 이름할 수 없는 道>

道可道非常道 名可名非常名 無名天地之始 有名萬物之母 故常無欲以觀其妙 常有欲以觀其徼 此兩者同 出而異名 同謂之玄 玄之又玄 衆妙之門

말할 수 있는 道는 불변의 道가 아니며, 이름 붙일 수 있는 이름은 불변의 이름이 아니다. 이름 없음은 천지의 비롯함이며, 이름 있음은 만물의 어머니이다. 그런 까닭에 욕심이 없으면 그 신묘함을 보고, 욕심이 있으면 그 경계를 본다. 無名과 有名은 한곳에서 나왔으나 이름만 달리할 뿐, 뭉뚱그려 말하자면 오로지 신비할 따름이며, 모든 신묘함의 문이다.

道可道非常道 名可名非常名(도가도비상도 명가명비상명)

한마디로 道란 뭐라 말할 수 없는 대상이지만 불가피하게 이름을 붙이자니 道라는 것으로, 道란 불가지론(不可知論)의 영역이라는 뜻이다. 이는 유가(儒家)나 인간중심의 실천철학에서 강조하는 인륜도덕과는 거리가 멀고 오히려 <주역(周易)>의 태극(太極)과 불교의 중도(中道)에 가깝다. 노자(老子)는 작위적이고 인위적인 어떤 행위도 삶의 진실과는 거리가 멀다 함을 강조한다. 禪佛敎(선불교)의 “心行處滅 言語道斷(마음이 작용하는 자리가 멸하고 언어의 길이 끊기다)”과도 맥락이 닿는 부분이라 하겠다. 부처가 그랬듯, 노자 또한 말할 수 없는 대상을 말로써 표현해야만 하는 난처한 상황을 절감할 따름이다. 생각과 논의로는 접근이 불가능한 불가사의(不可思議)한 세계, 즉 의미가 무화되고 소멸되는 자리에서 의미를 부여한들 왜곡되고 굴절될 수밖에 없다. 그럼에도 언어와 문자에 의지할 수밖에 없는 처지, 玄之又玄은 이러한 처지를 가리킨다. 玄은 먼 하늘처럼 아득함, 아지랑이처럼 가물거림, 깊고 깊음 등이 그 사전적인 의미지만 좀더 정확히는 딱히 뭐라 의미할 수 없는 경계를 가리킨다.

1장은 <도덕경> 전체를 이해하는 데 가장 중요한 핵심을 담고 있다. <도덕경>의 첫 단추를 꿰는 걸음은 바로‘무(無)’이다. 無를 어떻게 이해하느냐에 따라, <도덕경>에 대한 이해는 하늘과 땅 사이의 거리만큼이나 멀어진다. 단언하건대, 無는 道가 아니다. 無와 有는 상대적인 현상계의 두 양태이며, 道는 현상계를 조직하는 궁극적 원리이자 이법(理法)이다. 요즘 말로 하면, 질서ㆍ구조ㆍ법칙 등이겠다. 無를 道로 이해하는 경향은 3세기 무렵 중국 위나라 왕필(王弼)의 영향이 아닐까 싶다. 아직까지도 <도덕경> 해석의 일인자로 손꼽히는 왕필에게 道는 無이며 無는 허정(虛靜)이다. “도는 무를 가리킨다. 통하지 않음이 없고, 연유하지 않음이 없다(道者 無之稱也 無不通也 無不由也).”“천하만물은 모두 유에서 생한다. 유가 비롯한 곳은 무를 그 근본으로 한다(天下之物 皆以有爲生 有之所始 以無爲本).”

노장(老莊)과 儒家, 佛家의 사상을 취사선택하여 성리학의 체계를 구축한 주돈이(周敦頤)와 주자(朱子)는 우주의 근본원리인 太極이 無極이며, 理가 無임을 선언한다. 이들의 無는 불교의 공(空)을 의식한 흔적이 역력하지만, 空을 잘못 이해한 데서 결국 오류를 범한다. 空은 無가 아니며, 佛家의 中道와 연기(緣起)의 다른 이름이다. 노자의 道는 無와 有를 동시에 감싸안는다는 점에서, 佛家의 中道와 일정 정도 맥락이 닿는다고 봐야 하겠다. 노자와 부처가 시공을 뛰어넘어 함께하는 자리가 바로 여기이다. 다시 한번 강조하건대, 道는 이법이며, 無와 有는 손등과 손바닥처럼 현상계의 두 양태임을 명심하자. 하나 덧붙이자면, <도덕경> 곳곳에서 노자는 有에 비해서 無를 좀더 우월한 위치에 놓는 듯한 인상을 주는데, 이는 有에 길들여진 편향된 눈길을 바로잡기 위해서이지 다른 뜻은 없다. 無와 有는 상호의존적인 관계로서 전적으로 동등하다.

無名天地之始 有名萬物之母(무명천지지시 유명만물지모)

無名=天地之始으로 해석해도 좋고, 無=天地之始로 해석해도 좋다. 名은 존재이므로 결국 無名이 無인 것이다. 無名은 이름이 붙여지지 않은 有의 세계, 즉 현상계를 이루는 有와 無라는 존재의 두 양태 가운데 無의 세계를 가리킨다. 無는 ‘없음’이 아니라 ‘비어 있음’ 즉 부재(不在)이며 不在한다는 것은 곧 이름이 없다는 것, 또는 잊혀진 이름에 다름 아니다. 현상계의 모든 존재에 이름이 주어지는 것은 아니다. 인간의 오감과 인식에 포착된 대상에 한해서 이름이 주어질 따름이다. 비유하자면, 넓은 바다[無]에 점점이 솟아 있는 섬[有], 나무[有]와 숲[無]이랄 수 있겠다. 밤하늘에 반짝이는 별은 그를 둘러싼 어둠이 있어서 빛나는 것이 아니겠는가. 역사에 이름을 남긴 이[有名]는 미미하지만, 그저 그렇게 살다가 스러진 이[無名]는 그 수를 헤아릴 수 없다. 그런 즉 無는 ‘무한한 有’에 다름 아니다. 천지는 현상계의 무한한 존재로 일반성을, 만물은 유한한 존재로 개별성을 의미한다. 始와 母는 無와 有라는 이름이 주어짐으로써 천지와 만물이 인간의 의식에 솟아올랐음을 뜻한다. 有는 차별[개별]의 상대적 세계이며, 無는 무차별[보편]의 상대적 세계이다. 낮에는 모든 사물이 고스란히 제 모습을 드러내지만, 밤이 되면 개별적인 윤곽이 사라지듯.

<주역 계사전(周易 繫辭傳)>에 나오는 말씀을 빌려와 노자의 道와 <주역>의 太極을 거칠게나마 비교해 보자. “一陰一陽之謂道(음양이 갈마드는 것을 도라 일컫는다)” “生生之謂易(펼쳐지고 펼쳐지는 것을 역이라 이른다)”, “易有太極 是生兩儀(역은 태극이며 태극은 음양으로 펼쳐진다).” 즉 易은 道이며, 太極은 물질세계를 지배하는 선험적 차원의 질서이며, 陰陽은 그 질서가 현상세계에서 표현되는 경험적 차원의 두 양태이다. 밤과 낮이 따로 존재하는 게 아니라, 밤은 낮의, 낮은 밤의 또다른 표현일 따름인 것이다. 동전의 양면, 야누스(Janus)의 두 얼굴처럼. 易은 변화이며, 운동이다. 그리고 生은 ‘낳는다’가 아니라 ‘펼쳐진다, 표현된다’로 종종 이해하는 것이 <도덕경>뿐만 아니라 <주역>의 세계, 더 나아가 성리학 등 동양철학의 근본개념을 비판적으로 이해하는 데 큰 도움이 된다.

故常無欲以觀其妙 常有欲以觀其徼(고상무욕이관기묘 상유욕이관기요) 欲은 작위적인 지향성으로 함[爲]이 바로 그것이다. 무욕은 곧 무위(無爲)이며, 유욕은 유위(有爲)이다. 그런 까닭에, 무위로써 바라보면 현상계의 진정하고 오묘한 모습을 확인할 수 있으며, 유위로써 바라보면 유한한 존재들의 경계, 차별의 세계를 확인한다는 것이다. 노자에게는 無와 有의 존재론적 개념보다는 무위와 유위의 실천적 개념이 좀더 큰 의미를 갖는다고 얘기할 수도 있다.

此兩者同

마치 화엄의 사사무애(事事無碍-현상계의 존재들이 막힘없이 소통함) 법계를 떠올리게 한다. 이는 곧 緣起, 中道를 가리키는 것으로 無와 有는 상보적(相補的)이다. 즉 “이것이 있으므로 저것이 있고, 이것이 없으므로 저것이 없다. 이것이 생하므로 저것이 생하고, 이것이 멸하므로 저것이 멸한다.(此有故彼有 此無故彼無 此生故彼生 此滅故彼滅).” 어느 철학자가 선언한 ‘無는 존재의 안감이다’를 살짝 비틀자면, ‘道는 존재의 안감이다’라 할 수 있다. 여기에서 우리는 현상을 넘어선 궁극적 실재란 없으며, 현상 그 자체가 궁극적 실재임을, 그리고 궁극적 원리와 실재는 동떨어져 있지 않음을 확인한다. 不二非一(불이비일), 眞空妙有(진공묘유), 色卽是空 空卽是色(색즉시공 공즉시색)인 부처의 세계와 노자의 그것이 어찌 다르겠는가! 玄이 衆妙之門이라는 것은, 有를 통해서 無를 확인한다는 얘기에 다름 아니다. 無와 有, 두 세계를 잇는 길목에 내질린 빗장을 끄르는 데 선불교의 3조 승찬(僧瓚)대사가 남긴 <신심명(信心銘)> 한 구절이 도움이 되지 않을까.

至道無難 지극한 도는 어렵지 않으며

唯嫌揀擇 오직 간택함을 꺼릴 뿐이니

但莫憎愛 미워하고 사랑하는 분별심만 버린다면

洞然明白 저절로 명백해지리라

<제 2장. 앞과 뒤가 서로 따르니>

天下皆知美之爲美 斯惡已 皆知善之爲善 斯不善已 故有無相生 難易相成 長短相較 高下相傾 音聲相和 前後相隨 是以聖人處無爲之事 行不言之敎 萬物作焉而不辭 生而不有 爲而不恃 功成而弗居 夫唯弗居 是以不去

사람들이 아름다움을 아름다움으로 여기는 것은 이미 추함이 있기 때문이며, 선을 선으로 여기는 것 또한 선하지 않음이 있기 때문이다. 그런 까닭에 無와 有는 서로의 관계에서 비롯하며, 어렵고 쉬움도 서로의 관계에서 생기며, 길고 짧음도 서로 비교되는 것이며, 높고 낮음도 서로 기울어지는 것이며, 노랫가락과 목소리도 서로 어울리며, 앞과 뒤도 서로 따르는 것이다. 그러므로 성인은 무위로써 일을 처리하고, 말없는 가르침을 행한다. 만물을 다스리되 사양하지 아니하며, 가꾸되 소유하지 아니하며, 할 바를 다하나 자족하지 아니한다. 공을 이루되 주장하지 아니하며, 그런 까닭에 공이 헛되지 아니한다.

天下皆知美之爲美 斯惡已 皆知善之爲善 斯不善已(천하개지미치위미 사악이 개지선지위선 사불선이)

아름다움과 추함, 선함과 악함은 절대적 경계를 지니고 있는 것이 아니라 상대적인 가치에 지나지 않다. 아름다움은 추함이 존재하기에 아름다운 것이며, 또한 충분히 아름답다 하더라도 더 아름다운 대상과 비교될 때는 추해지는 것이다. 이들 상대적 가치는 불변의 내재적 속성이 아니라, 시비(是非)와 득실(得失)을 가늠하는 분별심에서 비롯한다. 요새와 달리 춘추시대에는 惡이 ‘추함’의 의미로 쓰였으며, 善의 상대어는 惡이 아니라 不善이었다. 不善이라는 낱말에서 알 수 있듯 당시에는, 善을 중심에 놓고 그 중심과의 거리에 따라 위계를 정하는 ‘정도의 철학’이 튼튼하게 뿌리를 내리고 있었다. 즉 5%의 불선, 80%의 불선 등의 가치평가가 존재에 매겨지는 것이다.

이러한 <존재-가치론>은 시대적 요구에 따라 그 중심에 신(神-신학), 인간(人間-휴머니즘), 노동(勞動-유물론), 자본(資本-자본주의) 등으로 자리바꿈을 하며 역사적 변천을 계속해 왔다. 고대 그리스의 철학자 플라톤(Platon) 또한 이 ‘정도의 철학’을 주장한 것에서 알 수 있듯, 사유란 고금(古今)과 동서(東西)를 막론하고 일정하게 동일한 궤적을 그리고 있음을 다시 한 번 확인할 수 있다. 이러한 ‘정도의 철학’은 중심과 그 바깥에 불연속적인 경계를 설정함으로써 인간에게 종종 소외감과 죄의식, 박탈감, 무력감 등을 안겨준다는 데서 부정적인 영향이 적지 않다.

신라의 고승 원효(元曉) 스님이 42세에 의상 스님과 함께 당나라에 가려고 길을 서두르다 하룻밤 무덤에서 지낸 일화는 모두 익히 알고 있을 터이다. 한밤중 목이 말라 무덤 밖 못가에서 바가지 비슷한 물체로 물을 떠먹고 갈증을 삭인 후 다시 잠들었는데, 다음날 깨어보니 그 바가지가 바로 해골이었던 것이다. 욱! 심하게 구토를 한 순간 스님은 큰 깨달음을 얻었다. 그때의 오도송(悟道頌)을 여기 옮겨보자.

心生則種種法生 마음을 일으키니 온갖 법이 일어나고

心滅則髑髏不二 마음을 거두니 샘물과 해골물이 둘이 아니로다

三界唯心萬法唯識 삼계는 오로지 마음이요 만법 또한 의식인데

心外無佛胡用別求 마음 밖에 부처가 없으니 어찌 따로 부처를 구하랴

故有無相生 難易相成 長短相較 高下相傾 音聲相和 前後相隨(고유무상생 난이상성 장단상교 고하상경 음성상화 전후상수)

굽은 것은 굽은 나름대로 곧고, 곧은 것은 곧은 나름대로 굽다. 無와 有, 어려움과 쉬움, 길고 짧음, 높고 낮음 등 상대적 가치에 대한 사고를 禪家에서는 변견(邊見)이라 일컫고 강하게 부정한다. 이분법적인 극단의 사고를 버리고 中道의 사고를 택하라는 것이다. 안팎이 따로 없는 뫼비우스의 띠처럼.

是以聖人處無爲之事 行不言之敎(시이성인처무위지사 행불언지교)

무위는 작위적이고 인위적이지 않은 실천적 태도로, 道로 나아가는 길목이다. 佛家에서 말하는 我相(아상), 자기중심적인 가치판단의 태도를 버리라는 것. 나 자신과 세상 사이에 놓인 거리를 무화시키라는 것. 無有爲(함이 없는 함)는 곧 無不爲(못함이 없는 함) 아니겠는가. 물고기가 물에서 놀듯, 새가 허공을 휘젓듯 ‘걸림없는 삶’이다. 聖을 해자(解字)하면, 耳[귀]와 口[입]와 壬[아홉째천간, 큰물]으로 이루어져 있다. 귀로 생명의 근원인 물소리 또는 신의 말씀을 듣고 사람들에게 전한다, 라는 의미가 담겨 있다. 壬은 원래 人[사람]과 土[흙]의 합성어로 베틀을 형상했으나, 본래의 의미는 퇴색하고 일찌감치 간지를 나타내는 글자로 변질되었다. 그리고 거기에 人을 더한 任(임)은 어떤 일을 맡은 사람이라는 뜻인 즉, 壬을 任으로 보아서 聖을 생명의 근원인 말씀을 듣고 전하는 사람이라 해석해도 큰 무리는 없을 터이다. 그렇다면 왜 눈[目] 아닌 귀일까? 눈은 가시적(可視的)인 감각기관이며, 귀는 비가시적(非可視的)인 감각기관이다. 눈앞에 드러난 사물의 겉모습에 현혹되지 않고, 고요히 눈을 감은 채 만물의 근원, 생명의 근본인 소리, 우주의 저 깊은 곳에서 울려나오는 소리, 그 신묘한 無의 울림에 귀를 기울이는 그런 이미지가 떠오르지 않는가?

不言之敎는 이심전심(以心傳心)을 자연스레 연상시킨다. 영산(靈山)에서 범왕(梵王)이 부처에게 설법을 청하며 연꽃을 바치자, 부처가 연꽃을 들어 대중들에게 보였다. 대중들은 무슨 뜻인지 깨닫지 못하였으나, 가섭(迦葉)만은 참뜻을 깨닫고 미소로써 답했다는 염화미소(拈花微笑)! 너와 나, 세계와 나 사이에 존재하는 경계, 그 거리를 한순간 무너뜨리고 하나되는 순간. 너와 나, 세계의 주파수가 일치하는 그 순간 우리 모두의 표정에는 가섭의 미소가 떠오르리라.

萬物作焉而不辭 生而不有 爲而不恃 功成而弗居 夫唯弗居 是以不去(만물작언이불사 생이불유 위이불시 공성이불거 시이불거)

作과 生을 ‘짓고, 낳다’보다는 ‘다스리다, 가꾸다’로 이해하는 것이 문맥에 적합해 보인다. 이 구절은 無爲之事의 부연설명이다.

<제 3장. 욕망의 좌표 위에서 배회하는 삶>

不尙賢 使民不爭 不貴難得之貨 使民不爲盜 不見可欲 使民心不亂 是以聖人之治 虛其心 實其腹 弱其志 强其骨 常使民無知無欲 使夫智者不敢爲也 爲無爲則無不治

훌륭하다며 떠받들지 않으면 다툴 일이 없어진다. 얻기 어려운 재물을 귀하게 여기지 않으면 훔치는 일이 없어진다. 욕심낼 만한 것을 보이지 않으면 사람의 마음이 어지럽지 않다. 그러므로 성인의 다스림은 그 마음을 비우고 배를 가득 채우며, 그 뜻을 약하게 하고 뼈를 튼튼하게 한다. 사람들로 하여금 지식도 욕망도 비워내고 똑똑한 척하는 사람들이 감히 나서지 못하게 한다. 무위로써 행하면 다스리지 못하는 것이 없다.

不尙賢 使民不爭 不貴難得之貨 使民不爲盜 不見可欲 使民心不亂(불상현 사민부쟁 불귀난득지화 사민부위도 불견가욕 사민심불란)

여기에서 또한 노자는 중심의 철학을 강하게 비판하고 있다. 儒家에서 높이 받드는 仁義(인의) 등의 덕목을 비난하는 듯도 싶다. 윤리도덕을 강조하는 것은 뒤집어서 윤리도덕의 결핍과 부재를 고백하는 것에 다름 아니며, 그 결핍과 부재는 유위로써는 결코 메꿀 수 없다는. 거친 비유지만, 儒家를 높이와 중심의 철학이라 한다면, 道家는 깊이와 해체의 철학이라 볼 수 있겠다. 그렇다면 佛家는 표면의 철학, 中道의 철학일 터이다. 안과 밖, 주체와 객체가 분리되지 않는 표면. 둘이면서 하나인, 둘도 아니고 하나도 아닌 표면.

인간은 욕망하는 존재이다. 욕망의 좌표 위에서 초초하게 배회하며, 그 꿈을 현실에 옮기고자 몸부림치는 존재이다. 現實은 뒤집으면 實現이다. 그렇다면 현실은 늘 실현되는가? 욕망의 눈금에 따르면 현실은 늘 2% 부족하다. 욕망을 실현시키기 위해서는 힘이 요구된다. 그 힘은 바로 이름이며 자리이며 권력이다. 그리고 인간에게 현실은 이름, 자리, 권력을 쥐기 위한 어김없는 투쟁의 장이다. 잔뜩 부풀어오른 욕망에 덜미를 잡혔을 때는 세상과 자신을 동일시하지만, 욕망이 좌절되는 순간 세상과 자신과의 거리는 끝없이 멀어져만 간다. 사랑하는 사람이 등을 돌렸을 때, 시험에 떨어졌을 때, 주위의 인정을 받을 수 있는 높은 자리에 앉지 못할 때, 좀더 비싼 차를 타지 못할 때……. 노자는 통속(通俗)과 이기(利己)가 가득한 세상으로 던진 눈길을 접으라고 넌지시 충고한다. 그렇다고 해서 세속과 멀리 떨어진 은둔의 삶을 추구하거나, 세속 한가운데에서 은폐된 삶을 꾸리라는 뜻은 결코 아니다. 욕망으로 흐려진 눈을 맑게 씻어내는 바로 그 순간, 삶의 참모습이 드러나는 것이니.

是以聖人之治 虛其心 實其腹 弱其志 强其骨(시이성인지치 허기심 실기복 약기지 강기골)

노자는 세태에 만연한 통속적 가치와 이해를 뒤집는다. 말하자면 그 또한 전복(顚覆)의 꿈을 꾸고 있는 것이다. 존재론적, 인식론적 혁명의 꿈이다. 心과 志는 여기에서 욕망의 동의어이다. 그렇다면 배와 뼈는 무엇을 가리키는 것일까. 욕망이 아닌 인간의 생존에 필수적인 욕구, 의식주를 뜻하는 것일까? 당대의 중국 현실을 살펴보자면, 낮은 생산력, 뿌리 깊은 계급적 질서, 일상화된 전란과 혼란 등일 것이다. 말하자면 지배계급은 몰라도 피지배계급에게는 먹고사는 문제가 가장 절실했을 것임에 틀림없다. 세속적 욕망에 몸부림치는 지배계급과 거기에 영합하는 지식인 부류를 비웃는 노자의 입장에서 굶주린 민중들을 외면하지는 못했을 것이다. 그러나 현상 너머 道의 세계를 추구하는 입장에서 보자면, 배와 뼈는 自然이며, 自然은 道의 궁극적 실현인 현실적 대상이므로, 다시 말해 道의 비유이다. 배를 채워주고 뼈를 튼튼하게 하는 성인의 다스림은 無爲之爲(함이 없는 함), 道의 실천이다.

常使民無知無欲 使夫智者不敢爲也 爲無爲則無不治(상사민무지무욕 사부지자불감위야 위무위즉무불치)

智者는 곧 지식인일 터이다. 당대의 대표적인 지식인 공자(孔子)를 가리킨 것인지도 모르지만, 노자를 실존인물로 여기지 않고, <도덕경>의 저자를 여러 세대에 걸친 익명의 복수로 이해한다면 춘추전국시대에 저마다 목소리를 높인 제자백가(諸子百家)를 겨냥했는지도 모를 일이다. 여하간 노자는 이분법적인 분별적 지식과 그리고 그러한 잣대로 세계와 인간을 이해하겠다는 헛된 욕망은 가차 없이 무시하고 무지와 무욕의 삶을 권한다.

한 스님이 조주(趙州) 선사에게 물었다.

“개에게도 불성(佛性)이 있습니까?”

조주 선사 왈,

“없다[無].”

과연 없는가? 없음은 무엇이고 있음은 또 무엇인가. 오늘 하루 ‘無’자(字) 화두(話頭)에 빠져보는 것은 어떨지.

<제 4장. 빛과 조화롭고 티끌과도 하나 된>

道冲而用之 或不盈 淵兮 似萬物之宗 挫其銳 解其紛 和其光 同其塵 湛兮 似或存 吾不知誰之子 象帝之先

道는 허공과 같아서 그 쓰임에 모자람이 없다. 심연처럼 깊음이여, 만물의 근원인 듯싶다. 날카로운 끝을 무디게 하며 어지러이 얽힌 것을 풀어준다. 빛과 조화를 이루며 티끌과도 하나가 된다. 고요하고 넉넉함이여, 마치 존재하는 듯싶다. 누구의 자식인지 알 수 없으나 하늘보다 먼저 있는 듯하다.

道冲而用之 或不盈 淵兮 似萬物之宗(도충이용지 혹불영 연혜 사만물지종)

허공은 인간의 지혜로는 그 크기를 결코 가늠할 수가 없는 존재이다. “허공은 능히 일월성신과 대지산하와 모든 초목과 악한 사람과 착한 사람과 악한 법과 착한 법과 천당과 지옥을 그 안에 모두 품고 있다. 세상사람의 자성이 빈 것도 또한 이와 같다.” 선불교의 6조 혜능(慧能) 선사의 말처럼, 道도 이와 같아서 수없이 만물을 낳고 기른다 해도 그 품에서 넘치게 하지 않는다. 바닥을 알 수 없는 깊은 못[淵]과 그 깊이를 헤아리기 어려운 넉넉한 강물[湛]은 이 세상 모든 만물의 젖줄이다. 或과 似는 분별적 이성과 합리적 추론으로는 닿을 수 없는 직관과 체험의 영역인 道를 언어로써 굳이 표현해야만 하는 곤혹스러움을 가리킨다. 1장에서 말했듯 그저 신묘하고 신묘할 따름인[玄之又玄] 道의 세계를 어설픈 인간의 언어로 어찌 드러낼 수 있단 말인가. 그런 즉, 불가피하게 비유와 상징으로 그 길을 열어가고자 하는 노력이 가상할 뿐이다.

프랑스의 철학자 자크 데리다(Jacques Derrida)는 언어의 본질적 한계와 내재적 속성을 차연(差延 ; 차이[差異]와 연기[延期])으로 정의했다. 일테면 ‘사람’과‘개’의 경우, 두 낱말이 그 지시대상의 본질을 정확하게 담아내는 것이 아니라 다만 둘 사이의 차이를 드러내는 형식적 관계에 의해서 정의될 따름이다. 그러므로 의미의 가능성은 필연적으로 지연될 수밖에 없다. ‘사람’의 본질적인 의미는 그를 둘러싼 온갖 사물들과의 형식적 관계의 표면에서 끝없이 미끄러질 뿐이다.‘사람’이 가리키는 대상의 본질, 의미가 무엇인지 우리는 결코 가늠할 수 없는 것이다. 그렇다면 과연‘나’는 무엇인가, 어떤 존재인가.

挫其銳 解其紛 和其光 同其塵(좌기예 해기분 화기광 동기진)

銳는 사물의 성질을 가리키는 것이 아니라 이분법적인 사고를 뜻하는 것이라 해석함이 좀더 옳을 듯싶다. 그렇다면 粉은 미처 분화되기 이전의 흐리멍텅한 의식상태-불교에서 무기(無記)라고 일컫는-로 보아도 무방하겠다. 날카롭게 각을 세우는 분별적 지식, 의식이랄 것도 없는 흐릿한 미몽(迷夢), 이 모두를 道는 감싸안고 ‘큰 지혜’로 다듬어서 깨달음으로 나아가는 디딤돌이 되게 한다. 이는‘번뇌가 깨달음의 씨앗’이라는 禪家의 가르침과 전혀 다르지 않다. 光은 빛ㆍ출세간(出世間)ㆍ지혜, 塵은 티끌ㆍ세속ㆍ어둠ㆍ번뇌 등을 의미한다. 道는 無의 세계와 有의 세계를 함께 껴안고 나아간다는 얘기에 다름 아니다. 道는 욕망으로 들끓는 이 세상, <지금, 여기>와 동떨어진 저 높고 먼 낯선 곳에 있지 않다. 물이 낮은 곳으로 흐르듯, 道 또한 세상 속에서 함께 어우러져 뒹구는 것이다.

“법은 원래 세간(世間)에 있어 세간에서 세간을 벗어나나니, 세간을 떠나지 말며 밖에서 출세간의 법을 구하지 말라. 삿된 견해가 세간이요, 바른 견해가 출세간이니 삿됨과 바름을 모두 물리치면 깨달음의 성품이 완연하리로다.”

이 또한 6조 혜능 선사의 게송이다.

湛兮 似或存 吾不知誰之子 象帝之先(담혜 사혹존 오부지수지자 상제지선)

帝를 하늘이라 옮겼는데, 고대인에게 하늘은 곧 의인화된 인격신의 모습으로 서 있다. 그런 즉, 天帝, 上帝라 옮겨도 별 무리가 없겠다. 고대의 사유는 무척 매혹적이다. 자연을 정복의 대상으로 삼고 타자화(他者化)한 현대인에게 자연은 인간과 연속선상에 있지 않다. 그러나 3재(才)로 표현되는 고대의 하늘[天]ㆍ땅[地]ㆍ人[사람]은 생명이라는 원초적 맥락에서 순환의 연결고리를 지니고 있다. 그 생명의 고리는 둥근 원[O]으로 시작과 끝이 없고(無始無終), 태어남과 사라짐이 없다(不生不滅). 하늘에서 내린 물은 만물의 뿌리를 적시어 온갖 생명을 탄생시키고, 땅은 그 생명이 제 몫을 다하도록 버팀목이 되어 준다. 생명은 주어진 몫을 다한 후 다시금 한줌 흙과 물, 바람이 되어 하늘과 땅으로 돌아간다. 그리고는 다시금 인연을 좇아 생명의 옷으로 갈아입는다.

佛家의 화두집인 <벽암록(碧巖錄)>에서 한 선사는 깨달음의 경지를 이렇게 읊었다.

一花開 世界起 한 송이 꽃이 열릴 때 세계가 진동하고

一塵擧 大地收 한 톨 먼지 속에 대지가 담겨 있네

<제 5장. 텅 비어 있되 다함이 없고>

天地不仁 以萬物爲芻狗 聖人不仁 以百姓爲芻狗 天地之間其猶槖籥乎 虛而不屈 動而愈出 多言數窮 不如守中

하늘과 땅은 어질지 않고 만물을 짚으로 만든 개처럼 취급할 따름이다. 성인 또한 어질지 않으며, 백성을 짚으로 만든 개처럼 여긴다. 하늘과 땅 사이는 풀무와도 같다. 텅 비어 있되 다함이 없고, 움직이면 더욱더 내놓는다. 말이 많으면 도리어 궁해지며, 중심을 지키는 것이 좋다.

天地不仁 以萬物爲芻狗 聖人不仁 以百姓爲芻狗(천지불인 이만물위추구 성인불인 이백성위추구)

인(仁)은 하늘이 부여한 인간의 도덕적 본성 즉 사랑이며, 仁을 통해 예(禮)를 회복해야 한다고 공자는 말한다. 맹자(孟子)는 남의 불행을 외면하지 못하는 측은지심(惻隱之心)의 궁극적 완성태, 朱子(주자)는 仁을 性으로 여기고 사랑을 실현하는 근본 이법으로 설명한다. <주역 설괘전(說卦傳)>에서는 “昔者聖人之作易也 將以順性命之理 是以立天之道曰陰與陽 立地之道曰柔與剛 立人之道曰仁與義(옛적에 성인이 역을 지음은 성명의 이치에 순하고자 함이니, 이로써 하늘의 도를 세움을 가로되 음과 양이요, 땅의 도를 세움을 가로되 유와 강이요, 사람의 도를 세움을 가로되 인과 의니)”라 풀이한다. 즉 윤리도덕의 근본 법칙으로 仁과 義를 설명한다.

그러나 노자는 이러한 태도를 모두 유위로 보고 전면적으로 부인한다. 도덕적 가치판단은 모두 상대적인 분별심에서 비롯하는 것이므로, 自然의 道에 위배되는 것이다. 빛은 만물 모두에게 고루 비춰진다. 공기 또한 마찬가지이다. 道는 이렇듯 누구를 더 사랑하고 덜 사랑하지는 않는다. 모두를 제사 때 쓰고 버리는 지푸라기 개로 여길 따름이다.

天地之間其猶槖籥乎 虛而不屈 動而愈出 多言數窮 不如守中(천지지간기유탁약호 허이불굴 동이유출 사언수궁 불여수중)

하늘과 땅 사이를 ‘풀무’로 묘사하여, 道의 역동적 성격을 강조하고 있다. <도덕경>에서는 말이 많음[多言]에 대해서 매우 경계하고 여러 곳에서 되풀이해서 충고한다. 앞서 2장에서의 ‘말 없는 가르침’, 56장에서의 “아는 자는 말하지 않고, 말하는 자는 알지 못한다(知者不言 言者不知)”……. 道는 논리적 사변이나 합리적 추론으로는 체험할 수 없으며, 다만 직관과 체험의 영역인 것이다. 이는 禪家의 태도와도 일맥상통한다. 임제(臨濟) 선사의 한마디 외침 “할(喝)!”, 덕산(德山) 선사의 몽둥이 찜질[棒], 침묵[良久]은 그 좋은 예이다.

부처께 한 외도(外道)가 와서 여쭈었다.

“말씀 있음도 묻지 않고 말씀 없음도 묻지 않습니다.”

부처께서 한참을 묵묵히 있으니, 외도가 찬탄하며 말하였다.

“부처께서 대자대비로 저의 미혹한 구름을 열어젖혀 저를 道에 들게 하셨습니다.”

외도가 물러간 뒤 제자 아난이 부처께 여쭈었다.

“외도가 무엇을 증득하였기에 道에 들었다고 말하는 것인지요?”

부처께서 이르시기를,

“세상의 좋은 말은 채찍 그림자만 보아도 달리는 것과 같느니라.”

儒家에서는 ‘喜怒哀樂之未發謂之中 發而皆中節謂之和’라 하여, 희노애락의 감정이 드러나지 않은 상태를 中이라 하고, 일어나면 절도에 맞는 것을 和라 하였다. 이는 세간의 유위법이므로, 여기서의 中은 상대적 차별심과 분별지를 여읜 佛家의 中道에 가깝다.

<제 6장. 계곡의 신은 죽지 않는다>

谷神不死 是謂玄牝 玄牝之門 是謂天地根 綿綿若存 用之不勤

계곡의 신은 죽지 않는다. 그리하여 신비의 여인. 여인의 문은 하늘과 땅의 뿌리. 끊임없이 이어지며 그 쓰임도 다함이 없다.

谷神不死 是謂玄牝 玄牝之門 是謂天地根 綿綿若存 用之不勤(곡신불사 시위현빈 현빈지문 시위천지근 면면약존 용지불근)

빈(牝)은 길짐승의 암컷. 수컷은 牡(모), 날짐승은 雌雄(자웅)이라 표현한다. 여인은 道의 상징이며, 여인의 門은 無와 有를 소통시키는 길목이다. 노자는 <도덕경>을 통해서 남성성보다는 여성성을 줄곧 강조한다. 여성이 지닌 생산성, 포용성, 자비로움, 고요함 등의 덕목을 높이 사는 것이다. 물론 현실은 그렇지 못하다. 남성 우위의 역사가 오래전부터 단단하게 뿌리를 내리고 있으니. 종교 또한 다르지 않다. 기독교의 ‘하느님 아버지(God the Father)’가 그 좋은 예이다. 남성 목회자에 비해 여성 목회자는 매우 드물고, 佛家에서도 대개의 선지식은 역시 남성이다. 이러한 남성 우위의 문화를 비웃는 페미니즘 운동이 확산되고는 있지만 아직은 그 세력이 미미하다.

그래서일까, 몽둥이 찜질(棒)로 유명한 덕산 선사가 선종(禪宗)을 접하기 전에 일개 떡장수 노파에게 큰 망신을 당한 일화는 무척 통쾌하다. 중국 남쪽 지방에서 선(禪)이 기세를 떨치면서 교종(敎宗)을 무시한다는 소리를 듣고, 덕산이 크게 망신을 줄 요량으로 길을 서둘렀다. 자신이 직접 쓴 <금강경소초(金剛經疏抄)>를 바랑에 넣고서. 여정이 거의 끝날 무렵 시장해진 덕산이 떡집에 들어가 바랑을 내려놓고 점심을 주문했다.

주인 노파가 덕산의 바랑을 가리키며 물었다.

“뭐가 들었길래 그렇게 무겁소?”

그러자 덕산이 자랑스런 표정으로 말했다.

“내가 지은 <금강경소초>가 들어 있지요.”

“그렇다면 내 물음에 제대로 답변을 해준다면 점심(點心)을 그냥 드리리다. <금강경>에서 말씀하기를, ‘지난 마음도 잡을 수 없고 현재 마음도 잡을 수 없고, 미래의 마음도 잡을 수 없다’라고 했는데 스님께서 이제 마음에 점을 찍겠다 하시니 어느 마음에 점을 찍으려는게요?”

덕산은 얼굴이 시뻘개진 채 아무 대꾸도 하지 못하고 부리나케 떡집에서 빠져나와, 그리 아끼던 <금강경소초>를 불살라버린 후 선종에 입문하였다.

<제 7장. 하늘과 땅은 영원한데>

天長地久 天地所以能長且久者 以其不自生 故能長生 是以聖人後其身而身先 外其身而身存 非以其無私邪 故能成其私

하늘과 땅은 영원한데 그 까닭은 자신을 위해 살지 않기 때문이다. 그럼으로써 영원할 수 있는 것이다. 성인은 자신을 뒤로 하기에 앞서고, 그 몸을 아끼지 않기에 몸을 보존한다. 나를 비움으로써만이 나를 완성하는 것 아니겠는가.

天長地久 天地所以能長且久者 以其不自生 故能長生(천장지구 천지소이능장차구자 이기불자생 고능장생)

90년대 초반 <천장지구>란 제목의 홍콩 영화가 수입된 적이 있었다. 유덕화, 오천련 주연의 영화로 감성이 예민한 사춘기의 젋은이들을 매료시켰는데, ‘천장지구’는 道의 실현인 自然은 참되고 영원하다는 원래의 의미가 탈색되고 ‘영원한 사랑’ 정도로 이해되고 있다. 이는 당나라 시인 백거이(白居易)의 <장한가(長恨歌)>의 영향 때문이 아닐까 싶다. 백거이는 당나라 현종과 양귀비의 애틋한 사랑을 비익조(比翼鳥)와 연리지(連理枝)로 빗대서 표현한다. 비익조는 눈과 날개가 한쪽에만 있어 암수가 한 몸이 되어야 날 수 있다는 전설 속의 새이고, 연리지는 두 그루 나뭇가지가 서로 이어져 자라는 희귀한 경우를 가리킨다. <장한가>의 마지막 구절을 옮겨본다.

在天願作比翼鳥 하늘에선 비익조가 되고

在地願爲連理枝 땅에선 연리지가 되리

天長地久有時盡 영원하다는 천지도 다함이 있으나

此恨綿綿無絶期 사랑의 한은 길이길이 다함이 없네

不自生은 곧 상생(相生)에 다름 아니며, 이는 佛家의 연기(緣起)와도 같다. 상생은 고대 중국 전설상의 제왕인 복희(伏羲)의 선천 8괘에서 비롯한 천도(天道)의 이치인 바, 오행(五行)이 서로 생하는 원리이다. 즉, 木은 火를, 火는 土를, 土는 金을, 金은 水를, 水는 木을 생해준다. 나무는 자신을 태워서 불을 일으키고, 불은 땅을 기름지게 한다. 땅은 온갖 형태의 광물을 길러내며, 바위 틈에서 샘물은 솟아나온다. 그리고 물은 나무 뿌리를 적신다. 이러한 상생의 순환은 너와 나의 경계를 지우고 하나 됨을 의미한다. 이것이 바로 자연과의 합일이며 道를 실천하는 참된 삶이다.

是以聖人後其身而身先 外其身而身存 非以其無私邪 故能成其私(시이성인후기신이신선 외기신이신존 비이기무사야 고능성기사)

역설(逆說)의 논리는 한여름 소나기처럼 유쾌하다. 통속에 덜미 잡힌 우리의 소박한 인식을 전복시키는 까닭에서이다. 몸을 낮추니 높아지고, 몸을 돌보지 않으니 오히려 보존되며, 나를 버리니 나를 이룬다. 그러나 통설(通說)은 일방향의 논리로 다양한 관점을 원천봉쇄하여, 자기 부정(否定)의 기회를 박탈한다. 자기 부정은 곧 깨달음으로 나아가는 패스워드(password)이다. ‘작은 나(小我)’를 부정함으로써 우리는 ‘큰 나(大我)’로 업그레이드 된다. 禪家에서는 이러한 깨달음의 경지를 ‘크게 죽어 도리어 살아남(大死却活)’, ‘백 척의 장대 끝에서 다시 한걸음 더 허공에 몸을 날리다(百尺竿頭 進一步)’로 표현한다.

조주 스님이 투자(投子) 스님을 찾아가 여쭈었다.

“크게 죽은 사람이 도리어 살아날 때에는 어떠합니까?”

투자 스님 왈,

“밤길을 가지 말고 낡이 밝아 모름지기 이르러야 한다.”

번뇌와 무명, 생멸의 중생심을 벗어던지고 살활자재(殺活自在)의 진여무심(眞如無心) 대경계에 이르면 어찌해야 하는가. 살인도(殺人刀)로 번뇌와 무명을 뿌리뽑고, 활인검(活人劍)으로 불심(佛心)의 지혜를 자유로이 활용하는 경계. 노자의 화법으로 얘기하자면 무위자연(無爲自然)이겠다.

<제 8장. 다투지 않고 낮은 곳에 머무는>

上善若水 水善利萬物而不爭 處衆人之所惡 故幾於道 居善地 心善淵 與善仁 言善信 正善治 事善能 動善時 夫唯不爭 故無尤

가장 선한 것은 물과도 같다. 물은 만물을 이롭게 할 뿐 다투지 않으며, 모두가 싫어하는 곳으로 흐른다. 그러기에 道와 가장 가깝다. (그러므로 성인은) 낮은 곳에 머물고, 심연처럼 깊게 마음을 쓰며, 어짊으로써 사귀며, 말에는 믿음이 있고, 공정하게 다스리고, 모든 일에 정성을 다하고, 때를 가려 움직인다. 다툼이 없으니 허물이 없다.

上善若水 水善利萬物而不爭 處衆人之所惡 故幾於道(상선약수 수선리만물이부쟁 처중인지소오 고기어도)

善은 지금의 어법으로는 ‘착하다’라는 뉘앙스가 강하지만, 이전에는‘옳다’라는 의미 또한 나란히 주어졌다. 신의 뜻, 자연의 이법을 순순히 따르는 것이 옳은 행위이고 이는 곧 착한 것이 아니겠는가. 그런 까닭에 원래의 의미를 되살리고자 ‘선하다’로 옮겼다. 善은 고대중국의 청동기에 새겨진 金文에는 양(羊)의 좌우에 말(言)이 놓여 있는 형태였으나, 시간이 흐르면서 두 말이 합쳐져 지금의 모습으로 바뀌었다. 양을 신에게 바치고 그 어느 쪽의 말이 옳으냐를 묻는 제사의 형상에서 善자가 탄생한 것이다. <주역 계사전>에서는 善을 다음과 같이 풀이한다. “한번 음이 되고 한번 양이 되는 것을 道라 한다. 이 道를 잇는 것을 善이라 하며, 이 道를 완성하는 것을 性이라 한다(一陰一陽之謂道 繼之者善也 成之者性也).” 결국 같은 얘기이다.

上善若水는 <도덕경>에서 가장 널리 회자된 구절일 것이다. 그만큼 물은 우리에게 친숙하면서도 큰 가르침을 건네주는 자연이다. 물은 몸을 낮추며 낮은 곳으로 끊임없이 흐르고, 만물의 젖줄이나 끝내 그 공을 다투지 않고, 그침이 있다 해도 말없이 다시 흐르기를 끝내 인내한다. 또한 작은 물과 큰 물은 한몸이 되기를 망설이지 않는다. 샘에 고여 있든 강에서 출렁거리든 그릇에 담겨 있든 자신의 모습을 잃지 않는다. 이타행(利他行)을 실천하는 보살의 모습을 보는 듯하다. 고려말의 고승 나옹(懶翁) 화상의 <청산은 나를 보고>를 읊조리며 자연이 안겨주는 큰 가르침에 젖어보는 것은 어떨지.

청산은 나를 보고 말없이 살라 하고

창공은 나를 보고 티없이 살라 하네

탐욕도 벗어놓고 성냄도 벗어놓고

물같이 바람같이 살다가 가라 하네

세월은 나를 보고 덧없다 하지 않고

우주는 나를 보고 곳없다 하지 않네

번뇌도 벗어놓고 욕심도 벗어놓고

강같이 구름같이 말없이 가라 하네

居善地 心善淵 與善仁 言善信 正善治 事善能 動善時 夫唯不爭 故無尤(거선지 심선연 여선인 언선신 정선치 사선능 동선시 부유부쟁 고무우)

얼핏 보기에는 儒家의 처세학과 다르지 않아 보인다. 허나, 이들은 의식적으로 행위하는 유위가 아니라, 道의 실천적 덕목인 무위로서 자신도 모르게 절로 이러한 행태로 삶이 꾸려진다는 것이다. 헌데, 與善仁? 5장에서 ‘천지, 성인은 어질지 않다[不仁]. 모든 사람을 지푸라기 개처럼 여길 따름이다’라고 못을 박아놓고서 여기서는 仁을 얘기한다. 여기서 우리는 <도덕경>이 존재-가치론에서 당위(當爲)적인 가치를 떨궈내고 자연의 필연적인 존재의 법칙을 정립하고자 애쓴다는 점에서, 仁을 무위의 仁, 즉 不仁의 仁으로 이해해야 한다. 천지가 만물을 기르나 소유하지 않음과 성인이 사귐에 있어서 道를 실천함이 바로 무위의 仁이랄 수 있다.

현상계에서 道를 구현하는 두 실재는 天地와 더불어 聖人인데, 성인의 의미는 두 가지로 나뉜다. 즉, 道의 완전태(完全態)로 그의 사고와 행위는 이미 무위 그 자체라는 것과, 다른 하나는 완벽하지 않은 현실태(現實態)로 道의 실현을 위해 애쓰는 사람이다. 어떤 의미를 선택하느냐에 맥락이 달라지지만, 노자가 전달하고자 하는 메시지에는 크게 영향을 미치지 않는다.

무위와 道의 경우도 마찬가지이다. 道의 실천이 무위인지, 무위의 실천이 道인지 종종 헛갈린다. 이는 조선시대 퇴계 이황과 기대승의 ‘사단칠정논쟁(四端七情論爭)’을 연상시킨다. 그러나 ‘인간은 그가 행하는 바 바로 그것’이며 ‘道는 무위의 안감’이라는 선언에 동의한다면, 문제될 것은 없겠다. “가는 자가 없다면 가는 작용은 성립하지 않는다. 가는 작용이 없는데 어떻게 가는 자가 존재하겠는가? (若離於去者 去法不可得 以無去法故 何得有去者).” 서기 2세기 무렵, 인도 대승불교를 화려하게 장식한 용수(龍樹)의 <중론(中論)> 한 구절이다. 不爭은 5장의 ‘守中’, 4장의 ‘和光同塵’ 과 같은 맥락이다. 이는 신라의 고승 원효(元曉)의 화쟁(和諍)사상과도 닮은 구석이 크다. 원효는 <대승기신론소(大乘起信論疏>에서 “바람이 고요한 바다에 파도를 일으키나 파도와 바다는 둘이 아니다. 우리의 일심(一心)에도 깨달음의 경지인 진여(眞如)와 무명(無明)이 동시에 있을 수 있으나 이 역시 둘이 아닌 하나이다.”했는 바, 이는 불이비일(不二非一), 여여불여(如如不如)한, 즉 둘이면서 하나이고, 하나이면서 둘인 中道에 다름 아니다.

<제 9장. 넘치는 것은 부족함만 못하다>

持而盈之 不如其已 揣而銳之 不可長保 金玉滿堂 莫之能守 富貴而驕 自遺其咎 功遂身退 天之道

넘치는 것은 부족함만 못하다. 날카롭게 단련하면 오래지 않아 무뎌진다. 금과 옥이 집안 가득하면 지키기 힘들다. 부귀와 교만은 스스로 화를 자초한다. 일을 이룬 후에 물러나는 것, 이는 하늘의 道이다.

持而盈之 不如其已 揣而銳之 不可長保 金玉滿堂 莫之能守 富貴而驕 自遺其咎(지이영지 불여기이 췌이예지 불가장보 금옥만당 막지능수 부귀이교 자유기구)

禪家에 회자되는 영구예미(靈龜曳尾)란 사자성어가 있다. 신령한 거북이가 모래 속에 알을 낳고서 다른 짐승이 눈치 못 채도록 꼬리로 발자국을 지우면서 떠나지만 결국 그 꼬리의 흔적 때문에 들키고 만다는 뜻이다. 신령한 거북이는 뭇 평범한 사람들에 비해 꽤 똑똑하다고 자부하는 사람들을 가리킨다. 자신이 지닌 알음알이가 진리인 양 착각하지만, 결국 이분법적이고 상대적인 지식에 발목이 잡힌 ‘헛똑똑이’에 지나지 않다. 이들은 자신의 잣대로 세상을 평가하고 절단한다. ‘프로크루스테스의 침대(Procrustean bed)’가 바로 그들의 무기이다. 그리스 신화에 등장하는 노상강도 프로크루스테스는 나그네를 집으로 데려와 쇠침대에 눕히고는 침대 길이보다 짧으면 다리를 잡아 늘이고 길면 잘라 버린다. 세간의 지식은 쌓을수록 인정을 받지만, 진리를 탐구하는 지혜는 세속적인 지식 나부랭이를 비워내는 것에서 시작한다.

그런 까닭에 노자는 걸핏하면 역설의 논리를 제시한다. 그러나 어찌 보면 지극히 평범한 논리이다. <도덕경>이 노린 독자는 필경 지식인일 수밖에 없다. 문자와 지식이 보편화된 지금에도 ‘철학’은 몇몇 소수의 몫인데, 수천 년 전 고대 사회는 두 말 할 나위가 없을 것이다. 첨예한 논리와 엄청난 양의 지식으로 무장한 당대의 지식인들에게 사실 이런 수준의 역설은 별 흥미를 끌지 못했을 것이다. 공자며 맹자며 순자, 묵자 등의 사유체계와 그 깊이를 가늠해 보라. 시대적 적합성이나 논리적 정당성 등의 문제는 젖혀두고. 그들을 상대로 노자가 범부(凡夫)에게나 먹혀들 처세의 논리를 제시했겠는가? 일례로 <논어(論語)>에도 주옥 같은 명언이 즐비하다. “아는 것을 안다 하고 모르는 것을 모른다 하는 것, 이것이 진정한 앎이다(知之爲知之 不知爲不知 是知也)”, “지나친 것은 미치지 못한 것과 같다(過猶不及)”, “아침에 도를 들으면 저녁에 죽어도 좋다(朝聞道, 夕死可矣)”……. 짧은 경구, 잠언(箴言), 산문시 형식인 <도덕경>에 비해, 儒家들의 논쟁과 저작은 오히려 체계적이고 논리적이다.

이런 점에서도 <도덕경>이 노자의 권위를 등에 업은 무명인들의 위작(僞作)이 덧붙여질 가능성이 돌출되었지만, 또 다른 긍정적인 해석도 가능하다. 즉 노자가 진정 말하고 싶었던 것은, 문자 그대로의 의미가 아니라 ‘無와 有의 현상계를 통해서 궁극적 원리인 道를 보라’는 한층 더 고차원적이고 심층적인 의미라는 것이다. 역설적인 입신(立身)의 논리가 아니라, 변화무쌍한 현상계를 지배하는 질서를 확인하자는. 선승(禪僧)들의 화법에도 진제(眞諦)와 속제(俗諦)가 있다. 진제는 참된 진리, 속제는 속세의 진리라 할 수 있겠다. 중생은 근기(根機), 즉 부처의 가르침을 받아들이는 수준이 저마다 다른 까닭에, 상황에 따라 진제와 속제를 적절히 섞어서 교화하는 방편(方便)의 하나이다. 대기설법(對機說法)이라고도 한다. 맹자도 가르침을 거부하는 태도 역시 가르침의 하나라 했다. 말하자면, <도덕경>의 화법 또한 이러한 방편으로 받아들여야 한다는 것이다. 不仁과 仁도 그런 측면에서 이해할 수 있겠다.

功遂身退 天之道(공수신퇴 천지도)

달이 그렇듯 차면 기울고, 해가 그렇듯 올라가면 내려온다. <주역>의 64괘 가운데 중천건(重天乾)괘 상구효(上九爻) 풀이가 “높은 자리에 오른 용이니 뉘우침이 있다(亢龍 有悔)”이며, 풍택중부(風澤中孚)괘 상구효(上九爻) 풀이도 “나는 소리가 하늘에 오르니 고집해서 흉하다(翰音登于天 何可長也)”이다. 이는 하늘의 이법인 道이다.

중국 선종의 1조인 달마대사가 중국에 도착했다는 소식을 듣고, 양(梁)나라 무제(武帝)가 궁으로 불렀다.

무제가 한껏 부푼 표정으로 달마대사에게 질문했다.

“짐이 한평생 절을 짓고 보시를 하고, 공양을 올렸는데 공덕이 있소?”

“없습니다[無].”

짐짓 실망한 무제가 다시 물었다.

“그렇다면 무엇이 불법의 근본이 되는 성스러운 진리인가?”

“탁 트여서 성스럽다고 할 것이 없습니다(廓然無聖).”

약이 잔뜩 오른 무제가 되받았다.

“지금 나와 마주하고 있는 그대는 누구요?”

“모릅니다[不識].”

그 길로 궁을 빠져나온 달마는 소림사에서 9년 동안 면벽수행에 들어갔다.

<제 10장. 걸림이 없는 삶>

載營魄抱一 能無離乎 專氣致柔 能嬰兒乎 滌除玄覽 能無疵乎 愛民治國 能無爲乎 天門開闔 能爲雌乎 明白四達 能無知乎 生之 畜之 生而不有 爲而不恃 長而不宰 是謂玄德

혼백을 하나로 껴안고 떨어져나가지 않도록 할 수 있는가? 氣를 오롯이 부드럽게 하여 갓난아기와 같을 수 있겠는가? 마음의 거울을 닦아 티끌이 없게 할 수 있는가? 백성을 사랑하고 나라를 다스림에 무위로써 할 수 있는가? 천문을 열고 닫음에 여인과 같을 수 있겠는가? 툭 트여 걸림이 없음에 무지의 경지에 이를 수 있겠는가? 낳고 기른다. 낳되 소유하지 않고 이루게 하되 의지하지 않고 기르되 다스리지 않는 바 이를 신묘한 德이라 일컫는다.

載營魄抱一 能無離乎 專氣致柔 能嬰兒乎(재영백포일 능무리호 전기치유 능영아호)

혼(魂)은 양(陽)으로 영혼 또는 정신, 백(魄)은 음(陰)으로 육신을 가리킨다. 抱一은 陰과 陽을 함께 품은 상태로 바로 태극(太極)이자 道의 세계를 말한다. 專은 ‘오로지, 홀로, 하나된’의 뜻인 바 갓난아기는 抱一과 마찬가지로 道의 비유이다. 상대적이고 이분법적인 가치에 사로잡히지 않고, 有에서 無로, 無에서 有로의 되돌아감이 바로 抱一이다. 그런 즉, 道를 섬기는 무위를 실천하자는 뜻에 다름 아니다. 道이자 무위를 실천하는 성인의 비유인 갓난아기는 눈으로 보고 귀로 듣기는 하지만, 선악과 시비를 가리지 않는다.

佛家에 전해 내려오는 화두집 <벽암록>에도 이와 같은 비유가 나온다.

“道를 배우는 사람도 이 갓난아기와 같아져서 영욕(榮辱)과 공명(功名), 불편한 감정과 좋은 경계에 물들지 않으며, 눈으로 형체를 보되 장님과 같고 귀로 소리를 듣되 귀머거리와 같으며 참으로 어리석기 그지 없어서 그 마음이 움직이지 아니함이 수미산과 같다.”

滌除玄覽 能無疵乎 愛民治國 能無爲乎 天門開闔 能爲雌乎 明白四達 能無知乎(척제현람 능무자호 애민치국 능무위호 천문개합 능위자호 명백사달 능무지호)

티끌[疵]은 곧 알음알이[知]로 분별적 지식을 가리킨다. 이러한 알음알이 즉 번뇌와 망념으로 인해 세상의 속살을 제대로 들춰보지 못한다는 얘기이다. 빗발이 뿌리는 창을 통해 일그러진 바깥 풍경을 바라보는 것과 같다 하겠다. 天門開闔 能爲雌乎는 道를 펼침에 여인처럼 무위의 行을 할 수 있느냐는 뜻이다. 여인은 아들[陽]이라서 이쁘고 딸[陰]이라서 미워하지 않는다. 그녀에게는 모두 소중한 자식일 따름이다. 이렇듯 무차별한 무위, 不仁의 仁를 행하는 여인을 통해서 道는 펼쳐진다. 6장에서의 ‘玄牝之門 是謂天地根’과 같은 맥락이다.

선불교의 5조 홍인(弘忍) 대사가 제자들을 불러 모아놓고 말씀하셨다.

“세상사람의 나고 죽는 일이 크거들 너희들은 종일토록 공양을 하며 다만 복밭만을 구할 뿐 나고 죽는 괴로운 바다를 벗어나려 하지 않는구나. 너희들의 자성이 미혹하면 복의 문이 어찌 너희를 구제할 수 있겠느냐? 지혜로운 자는 본래의 성품인 반야의 지혜로써 게송을 지어 가져오너라. 만약 큰 뜻을 깨친 자가 있으면 그에게 법과 가사[依]를 부촉하여 육대 조사가 되게 할 터이니, 속히 서둘러라.”

그날 밤 사람들 눈을 피해서 신수가 남쪽 복도 벽 위에 게송을 써놓았다.

身是菩提樹 몸은 보리의 나무요

心如明鏡臺 마음은 밝은 거울과 같나니

時時勤拂拭 때때로 부지런히 털고 닦아서

莫使有塵埃 티끌과 먼지 묻지 않게 하리

신수의 게송임을 눈치채고 홍인대사가 신수를 불러 말씀하셨다.

“네가 지은 이 게송은 소견은 당도하였으나 다만 문앞에 이르렀을 뿐이며 아직 문안으로 들어오지는 못하였다. 범부들이 이 게송을 의지하여 수행하면 타락하지는 않겠지만 위 없는 깨달음은 결코 얻지 못할 것이다. 모름지기 문안으로 들어와야 자기의 본성을 보느리라.”

절에 들어온 지 얼마 안 된 탓에 방앗간에서 일하던 혜능은 일자무식인지라 게송을 읽지 못했다. 그래서 한 동자승에게 동행하여 게송을 읽어주기를 부탁했다. 신수의 게송을 들은 혜능은 그 자리에서 그 뜻을 간파했다. 혜능이 동자승에게 자신의 게송을 벽에 써달라고 부탁했다.

菩堤本無樹 보리는 본래 나무가 없고

明鏡亦無臺 밝은 거울 또한 받침대 없네

佛性常淸淨 부처의 성품은 항상 깨끗하거늘

何處有塵埃 어느 곳에 티끌과 먼지 있으리오

心是菩提樹 마음은 보리의 나무요

身爲明鏡臺 몸은 밝은 거울의 받침대라

明鏡本淸淨 밝은 거울은 본래 깨끗하거늘

何處染塵埃 어느 곳이 티끌과 먼지에 물들리오

게송을 본 홍인대사가 혜능을 새벽에 몰래 불러 법과 가사를 부촉하며 6조로 인가했다.

生之 畜之 生而不有 爲而不恃 長而不宰 是謂玄德(생지 축지 생이불유 장이부재 시위현덕)

德이란 道가 현상계에서 구현될 때 드러나는 구체적인 힘으로 무위. 2장의 뒷부분과 중복된다.

'좋 은 글' 카테고리의 다른 글

| 세계유명한 성 (0) | 2008.04.04 |

|---|---|

| 목표의 최종 기한을 정하라 (0) | 2008.03.29 |

| [스크랩] 선물...빨리잡으세요... 잡은거 다 가지세요!!!! (0) | 2008.03.29 |

| <나를 바꾸는 심리학의 지혜 프레임> (0) | 2008.03.29 |

| 지금 이순간을 살아라 (0) | 2008.03.29 |

| 감동 플래쉬 77 개 모음 (0) | 2008.03.18 |

| 고다이버부인의 아름다운 사랑 이야기 (0) | 2008.03.06 |

| 삶의 지혜(펌) (0) | 2008.03.03 |

| 어린아이 처럼 (0) | 2008.03.02 |

| 새해 복 많이 받으시고 소망 이루시길... (0) | 2008.02.07 |